Der „Homo Suffragator“: Grundlagen eines psychologischen und erfahrungsbasierten Voter Relationship Design

In einer Zeit, in der traditionelle Parteiloyalitäten erodieren und Wähler:innen zunehmend volatil werden, zeigt sich, dass herkömmliches politisches Marketing an seine Grenzen stößt. Der „Homo Suffragator“ - ein Konzept, das Wähler:innen als aktive Teilnehmer:innen mit eigenen Persönlichkeiten, Erinnerungen und Identitäten betrachtet - bietet einen frischen Blick auf das Wahlverhalten. Dieses Verständnis eröffnet neue Perspektiven für das Voter Relationship Management, das darauf abzielt, das Verhältnis zwischen politischen Parteien und Bürger:innen neu zu definieren. Durch die Betonung von Persönlichkeit, Gedächtnis und Identität als zentrale Elemente des Wahlverhaltens, lädt dieser Ansatz dazu ein, politische Kommunikation als einen dialogischen Prozess zu verstehen, der über den reinen Wahlakt hinausgeht und das Vertrauen in die Demokratie stärken kann.

FEATURE

Dennis Rudolf

4/3/20244 min lesen

Die Gleichsetzung der Stimmabgabe mit dem Ausdruck einer Präferenz entspricht der grundlegenden Logik repräsentativer, wettbewerbsorientierter Demokratien. Dieses Verständnis spiegelt sich im Zuge einer „normalen Stimmabgabe“ wider und strukturiert die Kommunikation zwischen Parteien, Medien und Wähler:innen im Rahmen eines „Wahlkampftdreiecks“ (Brettschneider 2021).

Wenn man bedenkt, was wir über die menschliche Psychologie wissen, erscheint eine solche Annahme jedoch einigermaßen unwahrscheinlich. Wähler:innen besitzen oft nur unzureichende Informationen, widersprüchliche Interessen und sich ändernde Präferenzen in vielfältigen Politikbereichen. Die Annahme, dass sich Wähler:innen gegenüber komplexen und opaken Politikprozessen rein rational verhalten, ist in der Praxis am Menschen vorbei geplant. Gleiches gilt aus psychologischer Sicht für die Vorstellung einer Parteiidentität. Schließlich erscheint es wenig intuitiv, dass Menschen die Beziehung zu einer Partei ins Zentrum ihrer eigenen Identität und ihres Demokratieverständnisses setzen.

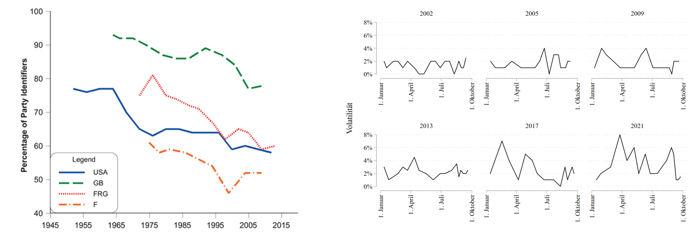

Die Auflösung traditioneller Parteiloyalität bzw. die steigende Volatilität der Wähler:innen sind insofern keine neuen, sondern anhaltende und sich verstärkende gesellschaftliche Trends, die sich auf die Dynamik der Parteienlandschaft niedergeschlagen haben (Arzheimer 2006; Dassonneville et al. 2012; Berz 2021).

Es mag daher wenig überraschen, dass ein politisches Marketing, welches sich – trotz veränderter Umstände und neuer Forschungserkenntnisse – allein auf den Status Quo der instrumentellen und expressiven Wahlforschung stützt, keine zufriedenstellenden oder erwartbaren Ergebnisse mehr liefert. Wenn eine Vielzahl von Bürgern keine feste Parteiidentität mehr aufweist (Abb. 1 links, Dalton 2016; Abb. 2 rechts, Berz 2001), kann dies das Wahlverhalten und die Art der Politik in positiver oder negativer Weise verändern. Für die politische Kommunikation erfordert dies ein Umdenken bzw. ein Weiterdenken, welches die Beziehungen demokratischer Parteien und individueller Wähler:innen als kontinuierlichen Dialog denkt.

Persönlichkeit, Gedächtnis und Identität – Psychologische Dimensionen des Wahlverhaltens

Ihrer Studie „Inside the Mind of a Voter“ legen Sarah Harrison und Michael Bruter die Idee eines „Homo Suffragator“ zugrunde. Dieser stellt das Recht, demokratische Verantwortung für seine Gemeinschaft zu übernehmen, ins Zentrum seiner Wahl. Das Wahlverhalten ist daher prinzipiell als Ausdruck und Projektion einer Weltsicht bzw. einer Haltung gegenüber Parteien, Demokratie und Gesellschaft zu verstehen, das von drei zentralen Dimensionen bestimmt wird: (1) Persönlichkeit, (2) Gedächtnis und (3) Identität.

Diskrete Charaktereigenschaften (Angst, Risikobereitschaft, Freiheitsdrang, Konfliktbereitschaft usw.), die Bevorzugung moralischer Hierarchien sowie egozentrische oder soziotrope Tendenzen, bilden jene Aspekte der Persönlichkeit ab, die für die Wahrnehmung, die Bewertung und das Verhalten der Bürger während des Wahlzyklus und der Legislatur relevant sind.

Während die bestehende Literatur den Bürger:innen keine verlässliche Erinnerung zuschreibt bzw. diese keine entscheidende Rolle zugesteht, betont der „Homo Suffragator“ die zentrale Bedeutung eines Wahlgedächtnisses. Einerseits besteht ein systematischer Zusammenhang zwischen der Erinnerung an Wahlen in der Kindheit bzw. Erstwahl und der Wahlbeteiligung. Andererseits schaffen kumulierte Erfahrungen mentale Pfadabhängigkeiten, die besonders wirksam werden, wenn Bürger:innen sie mit ihrer eigenen Geschichte, ihrem Leben und ihrer persönlichen Entwicklung in Verbindung bringen.

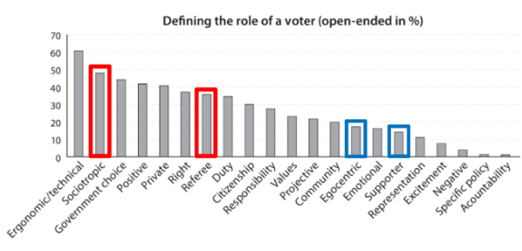

Zu guter Letzt, beziehen sich Identitätsdiskurse der Bürger:innen nicht auf die Loyalität zu einer Partei, sondern auf ihre Rolle als Wähler:innen. Ihre kumulierten Erfahrungen mit Politik und Gesellschaft sorgen für eine ständige Anpassung ihrer Wahlidentität. Gegenüber klassischen Unterstützern, die bei jeder Wahl dem Sieg ihrer „Mannschaft“ entgegenfiebern, berücksichtigt die steigende Anzahl an distanzierten Schiedsrichtern prinzipiell mehrere Parteien und Kampagnen für ihre Bewertung der zukünftigen Politik (Abb. 3, Bruter & Harrison 2020, S. 193).

Neue Wege in ein erfahrungsbasiertes politisches Marketing

In modernen Demokratien hat sich das Verhältnis zwischen politischen Parteien und Bürger:innen durch eine kognitive Mobilisierung (Dalton 2007) grundlegend verändert. Wähler:innen verlassen sich als loyale Unterstützer:innen zunehmend weniger auf den ideologischen Orientierungsraum einer Partei, sondern entscheiden als unabhängige Schiedsrichter:innen selbst zwischen mehreren Optionen. Wenn gleichzeitig, dass Wahlverhalten komplexer gedacht werden muss, weil Persönlichkeiten und kumulierte Erfahrungen zwischen den Wahlen von entscheidender Bedeutung für individuelle Wähler:innenidentitäten sind, kann dies entweder zur Chance oder aber Gefahr für Politik und Demokratie werden.

Politische Parteien müssen ihre Kommunikation sowie ihre Ziele neu, langfristig und dialogisch denken. Ideen wie die des „Homo Suffragator“ stellen die Wähler:innen in den Mittelpunkt; nicht, weil sie primär das Ergebnis seiner Abstimmung erklären wollen, sondern, weil sie verstehen möchten, wie Persönlichkeit, Gedächtnis und Identität die individuelle Reise zwischen den Wahlen beeinflussen.

Voter Relationship Design geht jedoch über das Verstehen der Wähler:innen hinaus. Es ermöglicht uns, in den 48 Monaten zwischen zwei Urnengängen, die individuellen Erfahrungen mit einer Partei, ihrer Weltsicht, Haltung, Politik, Kandidatinnen etc. mit Blick auf individuelle Persönlichkeitsmerkmale positiv zu gestalten. Entgegen einer bloßen Zweck-Mittel-Relation zielen entsprechende Instrumente nicht allein darauf ab, Wähler:innenidentitäten hinsichtlich spezifischer Parteineigungen zu strukturieren, sondern helfen, die Politische Teilhabe und das Vertrauen in die Demokratie an sich zu stärken.

Kontakt

kontakt@theindigored.com

Follow

+49 173 9388982